<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

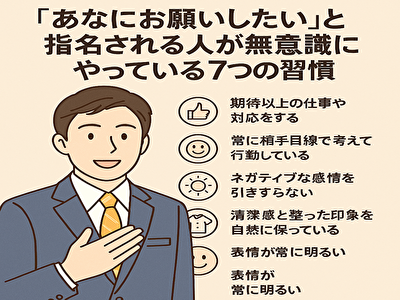

「なんであの人ばかり指名されるんだろう?」

職場やプライベートで、そんなふうに思ったことはありませんか?特別すごいスキルがあるわけでもないのに、なぜか「〇〇さんにお願いしたい」と自然に声がかかる人がいます。実はその人たちは、無意識のうちに“ある共通点”を持っているのです。

この記事では、そんな「お願いしたい人」に共通する7つの習慣を徹底解説します。誰でもすぐに真似できる内容ばかりなので、自分の行動を少し変えるだけで「信頼される人」に近づけるかもしれません。

ぜひ、あなたの魅力と信頼を高めるためのヒントとして、この記事を最後までご覧ください!

人に安心感を与える言動をしている

表情に「余裕」がある

「この人に頼みたい」と思わせる人は、表情に余裕があります。常にニコニコしている必要はありませんが、眉間にシワを寄せたり、イライラした顔を見せたりすることはありません。相手に安心感を与える人は、感情を安定させた穏やかな表情をしています。これは信頼感を与える第一歩です。

余裕のある表情とは、心に余裕がある証拠です。忙しいときやプレッシャーのかかる状況でも、その人が冷静な顔つきで対応してくれると「この人なら大丈夫」と思えます。これは仕事だけでなく、友人関係や家庭でも共通です。

表情は無意識のうちに周囲に影響を与えます。常に「相手にどう見えているか」を意識しながら、自分の表情を整えるだけでも信頼度が変わってきます。目元が和らいでいる、口角が少し上がっている、それだけで話しかけやすい空気が生まれ、「あなたにお願いしたい」と言われる存在になっていくのです。

相手の話を途中で遮らない

話を最後まで聞ける人は、信頼されます。人の話を途中で遮ったり、自分の意見をかぶせたりする人は、無意識に「この人には頼みたくない」と感じさせてしまうものです。逆に、どんなに忙しくてもきちんと最後まで耳を傾けてくれる人は、安心して話せる相手として記憶に残ります。

特に、悩み相談や重要な依頼では、話し手が「自分の気持ちを理解してもらえている」と感じることが何よりも大切です。そのためには、口を挟まず「聞き役に徹する」姿勢が重要。頷きや相槌を打ちながら、関心をもって耳を傾けると、相手は自然に信頼を寄せてくれます。

また、聞き終えた後に、相手の話の要点を確認するなど、丁寧な対応ができると「この人に話してよかった」と思われるようになります。頼られる人になるためには、まず「話を聞ける人」になることが基本です。

声のトーンが穏やか

声のトーンは、相手に与える印象を大きく左右します。たとえ言っている内容が同じでも、早口で高圧的なトーンだと緊張感を生んでしまい、頼みにくい空気になります。逆に、穏やかで落ち着いた声のトーンの人は、自然と周囲に安心感を与え、「この人に頼みたい」と思われやすくなります。

特に、ビジネスや人間関係においては、声のトーン=その人の人柄と捉えられることも少なくありません。やわらかい声で「どうしたの?」「何か手伝おうか?」と聞かれると、それだけで心が軽くなります。

また、声に余裕をもたせることで、自信や経験を感じさせることもできます。感情を声に乗せすぎず、一定のリズムで話すこともポイント。声をコントロールすることで、相手にとって「頼みやすい存在」になれるのです。

リアクションが大きすぎず自然

頼られる人は、リアクションが極端に大きくありません。驚きすぎたり、過剰に褒めたりするのではなく、自然な反応を見せることで相手に安心感を与えます。リアクションが過剰だと、「この人、本心じゃないのかも?」と警戒心を抱かれる可能性もあるからです。

自然なリアクションとは、相手の気持ちや状況を理解した上で、適度に共感や驚きを表すこと。例えば「それは大変だったね」と落ち着いた声で言われると、本当に気持ちを分かってくれていると感じられます。

また、感情が安定している印象を与えることで、「この人ならどんなときも冷静に対応してくれる」と思われやすくなります。リアクションを控えめにすることは、相手との距離感を上手に保ち、長期的な信頼関係を築くためにも重要です。

周囲の空気を読むのがうまい

「今、話しかけても大丈夫かな?」「これ、言っていい雰囲気かな?」といった“空気を読む力”は、信頼される人に共通しています。頼りたくなる人は、相手やその場の状況を的確に読み取り、タイミングや言葉選びを間違えません。

この力は、一朝一夕では身につきませんが、日常的に相手の表情や声のトーン、姿勢を観察している人は自然と感覚が磨かれます。そして、その気配りが「この人なら今、頼んでも大丈夫」と思わせるポイントになります。

また、空気を読める人は周囲のフォローにも長けています。場の雰囲気を明るくしたり、ピンチのときに自然に手を差し伸べたりと、無意識に周囲を支える動きができるのです。その積み重ねが信頼につながり、「お願いしたい人」になるのです。

期待以上の仕事や対応をする

頼まれたことをすぐに対応

「この人に頼めば安心」と思われる人は、頼まれごとに対する反応がとても速いです。すぐに動くというのは、単に手が早いというだけでなく、相手の「不安」や「不明点」を最小限に抑える行動でもあります。対応が早いと、それだけで「信頼できる」「気持ちがいい」と感じてもらえるのです。

例えば、「明日の会議の資料、用意してもらえる?」という依頼に対して、すぐに「了解です!今日中にお送りしますね」と返信するだけでも、相手は安心します。逆に、何の返事もなく黙って作業を進めていたとしても、反応がないと相手に不安を与えてしまいます。

また、すぐ対応できる人は、普段からタスク管理が上手で、無駄のない行動ができていることが多いです。時間の使い方も含めて、常に余裕を持って動ける人は、自然と「この人にお願いしたい」と思われる存在になっていきます。

仕上がりに+αの工夫がある

信頼される人は、ただ頼まれたことをやるだけではありません。「言われた通り」に加えて「自分なりの気づき」や「改善案」をさりげなくプラスしてきます。たとえば、資料を作るように頼まれたときに、関連するデータやグラフを追加して見やすく整えるなど、その一手間が相手の心を掴みます。

このような「+α」は、自分のためというよりも「相手のためにもっと良くしたい」という気持ちから生まれるものです。その姿勢が、相手には「この人は信頼できる」「自分のことを大切にしてくれている」と伝わります。

また、ちょっとした工夫が会話の中でも見えると、相手の印象に強く残ります。期待以上の対応は、それだけで「次もこの人に頼もう」と思わせる強力な要素になります。だからこそ、常に相手の期待値を少しだけ超える意識が大切なのです。

相手の目的を先読みしている

「頼まれる人」には共通点があります。それは、相手の依頼の“真意”を理解しようとしていることです。つまり、「何のためにこれを頼んでいるのか?」という目的を先読みして、それに合ったアウトプットを心がけているのです。

例えば、「この企画、資料にまとめてくれる?」という依頼が来たときに、ただ文章を並べるだけではなく、「会議で使うなら視覚的にわかりやすくしよう」「上司に提出するなら根拠を明確にしよう」と目的を想定して作れる人が、信頼されるのです。

先読み力は、観察力と経験から養われます。相手がどんな立場か、今どんな状況かを想像しながら対応するだけで、アウトプットの質は格段に上がります。この積み重ねが「この人は理解してくれている」という安心感を生み、「お願いしたい人」へとつながっていきます。

報告・連絡・相談が丁寧

どんなに仕事が早くても、報告や連絡が雑だと「ちょっと不安」と思われてしまいます。逆に、丁寧に「今、ここまで進んでいます」「こういった問題が起きましたが、こう対処します」と共有してくれる人は、常に信頼の対象になります。

「報・連・相(ほうれんそう)」という言葉は昔からありますが、それを自然にできている人は意外と少ないです。しかし、頼られる人はこの基本をきちんと押さえています。しかも、押しつけがましくなく、相手に配慮したタイミングや言い回しで伝えられるのがポイントです。

特にチームで動く場合や複数人に関わる仕事では、報告の有無で全体の信頼関係が左右されます。だからこそ、「細かすぎるかな?」と思っても、こまめに共有する姿勢が結果的に「安心できる人」になっていくのです。

締切や約束を絶対に守る

最後に、最も基本でありながら最も重要なこと。それが「締切や約束を守る」ことです。当たり前のように感じるかもしれませんが、これがきちんとできる人は意外と少ないものです。だからこそ、守れる人は信頼され、「次もお願いしたい」と思われるのです。

約束を守るという行為は、相手の時間や計画を大切にすることでもあります。締切を守る人は、信頼だけでなく「この人ならトラブルも少ないだろう」という安心感を与えます。また、どうしても遅れる場合でも、事前に丁寧な連絡があるかないかで印象は大きく変わります。

一度の遅れや裏切りが、その人への信頼を大きく損ねることがあります。だからこそ、地道でも誠実に約束を守ることで「この人なら任せられる」と思ってもらえる存在になれるのです。

常に相手目線で考えて行動している

「自分だったらどう感じるか?」を常に考える

「この人にお願いしたい」と思わせる人は、常に相手の立場になって考える習慣があります。何か行動を起こすときに、「もし自分が逆の立場だったらどう感じるか?」を無意識にシミュレーションしているのです。この想像力が、相手にとって心地よいコミュニケーションや対応につながっています。

たとえば、急ぎのお願いをするときに、「ご多忙のところ恐れ入りますが」と一言添えられる人は、相手の状況を想像できている証拠です。こうした気遣いは言葉だけでなく、タイミングや伝え方、返信の早さにも表れます。

この「相手目線の思考」は、意識しないと身につきませんが、日頃から人の反応や気持ちに注目することで少しずつ鍛えることができます。結果として、周囲から「話しやすい」「気配りがすごい」「この人なら安心」といった高評価を得やすくなり、自然と頼られる存在になっていくのです。

言い回しに配慮がある

頼られる人は、言葉の使い方にもセンスがあります。特に、否定的な内容や注意を伝える場面でも、相手の気持ちを傷つけないような言い回しができるのです。それは単なる“やさしさ”というよりも、「伝える目的を達成しつつ、相手との関係を大切にする」配慮です。

たとえば「それは違いますよ」ではなく、「こういう考え方もありますよね」と伝えるだけで、受け取る印象は大きく変わります。トゲのない言い方は、相手に余計なストレスを与えず、素直に受け入れやすくなります。

また、日常会話でも「お疲れさまです」「いつもありがとうございます」といった一言があるかないかで印象がまるで違います。こうした細やかな言葉選びの積み重ねが、信頼関係を深め、「またこの人にお願いしたい」と思わせる理由になっていくのです。

自分の意見を押しつけない

自分の意見をしっかり持っていることは大切ですが、それを相手に押しつけるような言い方をしてしまうと、頼みにくい印象になってしまいます。信頼される人は、たとえ自分の意見があっても「相手の考えも尊重する」姿勢を崩しません。

たとえば、仕事の進め方について違う意見があった場合も、「こういう方法も試してみませんか?」と提案する形をとることで、相手に選択の余地を与えます。これが、「私はこう思うから、これでやって!」という命令調だと、受け手は身構えてしまいます。

こうしたやり取りの中で、「この人はちゃんと私の意見を聞いてくれる」と感じてもらえれば、それだけで信頼は積み重なります。頼りにされる人は、自分の意見を大事にしつつ、相手の考えも受け入れる“柔らかさ”を持っているのです。

「ありがとう」を自分から言う

当たり前のように思えるかもしれませんが、感謝の言葉を自分から素直に言える人は意外と少ないです。「ありがとう」と言われて嫌な気持ちになる人はいません。むしろ、言ってもらえると「また頑張ろう」と思える原動力になります。

頼られる人ほど、小さなことでも感謝を言葉にします。たとえば、メールで資料を送ってもらったときに「いつも助かっています」「お忙しい中ありがとうございます」と一言添えるだけで、相手の心にはしっかり響きます。

こうした感謝の積み重ねが、相手からの信頼や好印象につながります。そして「この人のためならまた力になりたい」と思われるようになります。感謝は、ただのマナーではなく、強力な人間関係の武器です。

無理なお願いをされたときの断り方が上手

信頼される人は、なんでも引き受けるわけではありません。無理なお願いや自分のキャパシティを超える依頼には、きちんと断ることができます。ただし、その断り方に「相手への思いやり」があるのがポイントです。

例えば、「申し訳ありません、今は手一杯で難しいですが、〇〇さんにお願いすれば対応できるかもしれません」といった具合に、代替案を添えながら断ることで、相手に不快感を与えずに済みます。

断るときの態度や言葉選び次第で、「誠実な人だな」と思ってもらえるか、「冷たい人だな」と思われるかが大きく変わります。上手に断れる人は、「状況を冷静に見て判断できる人」「誠意のある人」として評価され、逆に信頼度が上がることもあるのです。

ネガティブな感情を引きずらない

愚痴や不満を表に出さない

「あなたにお願いしたい」と思われる人は、どんなときも安定した雰囲気を持っています。その理由のひとつが、「ネガティブな感情をあまり表に出さないこと」です。人は誰でもストレスや不満を感じるものですが、それをすぐに口にしてしまう人は、周囲に不安やマイナスな影響を与えてしまいます。

愚痴ばかり言っている人と一緒にいると、自分まで気持ちが重くなってしまいますよね。逆に、いつも穏やかで前向きな人は、一緒にいて安心できます。これは仕事でもプライベートでも同じです。

もちろん、感情を押し殺して無理に明るくする必要はありません。ただ、マイナスの感情をすぐに表に出すのではなく、「まずは自分で整理してから伝える」というワンクッションがある人は、大人としての落ち着きや信頼感を与えます。結果として、「この人なら安心して頼める」と思われるのです。

物事の良い側面を見るクセがある

頼られる人は、何かトラブルや想定外のことが起きても、まず「ポジティブな側面」を探そうとします。つまり、「ここがダメだった」ではなく、「ここはまだ良かった」「次に生かせることがある」と考えるクセが身についているのです。

たとえば、仕事でミスがあったときも、「自分がもっと早く確認していれば防げた」と前向きに反省し、次の行動につなげようとする姿勢があります。こうした人は、周囲にも安心感を与え、「一緒に頑張ろう」と思わせてくれます。

ポジティブ思考は、単に明るく振る舞うことではありません。困難な状況でも「希望を見出す力」があるということです。だからこそ、その前向きさが周囲の空気を良くし、「またお願いしたい」と思われる大きな要因になるのです。

他人を責める言動をしない

頼られる人は、決して他人を責めたり、批判したりするような言動をしません。たとえ問題が他人のせいで起きたとしても、感情的に責め立てることはせず、冷静に状況を見て対応する姿勢を保ちます。

このような人は「一緒に働いていても安心」と思われます。なぜなら、ミスをしても攻撃されないという信頼があるからです。安心感のある人間関係は、チームの生産性にも大きく影響します。

また、責めない姿勢は相手の成長も促します。「自分で気づけるように促す」対応ができる人は、周囲からも一目置かれます。結果として、「この人に相談したい」「この人にお願いしたい」という気持ちを自然に引き出すのです。

気持ちの切り替えが早い

誰にでも落ち込んだり、イライラしたりすることはあります。ただ、「お願いしたい人」は、その感情に引きずられず、切り替えがとても上手です。ミスをしても、反省したらすぐに次の行動に移れる。嫌なことがあっても、ずっと引きずらずに立て直せる。そういった強さと柔軟さを持っています。

気持ちの切り替えが早いと、周囲から見ていても安心できます。「この人に任せれば、どんな状況でもきちんと対応してくれる」と感じるのです。

また、気持ちを早く切り替えるためには、「感情をその場で言語化する」「信頼できる人に相談する」「軽く運動する」といった習慣を持っていることが多いです。こうした習慣の積み重ねが、メンタルの安定感につながり、信頼を集める要因になります。

自分を客観視できる

「頼られる人」は、自分を客観的に見つめることができる人でもあります。つまり、自分の感情や行動を冷静に分析して、「今の自分はどうだったか?」「もっと良い対応はなかったか?」と振り返る習慣があるのです。

たとえば、感情的に反応しそうになった場面でも、「今は冷静に対処するほうが得策だ」と判断できる。あるいは、他人からの指摘に対しても素直に受け止めて改善できる。こうした自己コントロール力が、「信頼できる人」としての印象を強めます。

自己客観視ができる人は、自分を過信せず、過小評価もせず、バランスよく行動できます。その安定感が、「この人に任せておけば大丈夫」という安心感を生むのです。信頼とは、こうした日々の心の整え方から生まれているのかもしれません。

清潔感と整った印象を自然に保っている

服装にTPOがある

「お願いしたい人」は、場にふさわしい服装を自然に選べる人でもあります。派手すぎず地味すぎず、場の雰囲気や相手に合わせた服装ができる人は、無意識のうちに「信頼できる」「ちゃんとしてる人」という印象を与えます。これはビジネスシーンでも、友人関係でも同じです。

TPO(Time・Place・Occasion)を意識した服装は、相手への敬意の現れでもあります。たとえば、大事な打ち合わせにカジュアルすぎる格好で来ると、たとえ人柄が良くても「大丈夫かな?」という不安を持たれてしまうことも。逆に、さりげなく清潔感のあるシャツやジャケットを着ているだけで、きちんとした印象を与えられます。

「おしゃれ」である必要はなく、「清潔で丁寧に見える」ことが大事です。普段の服装にもTPOの意識がある人は、どんな場でも浮かず、安心感を与える存在になれます。

髪型や爪など細部も手入れがされている

人は無意識のうちに、相手の「細部」を見ています。たとえば、髪がボサボサ、爪が伸び放題、靴が汚れている…そんな状態だと、どんなにいい人でも「この人に頼んで大丈夫かな?」という不安を与えてしまいます。

逆に、髪が整っていて爪も清潔、靴もきちんと手入れされている人は、自己管理ができている印象を持たれます。これが「お願いしたくなる人」の大きな特徴です。細かい部分まで気を配れる人は、仕事や人間関係においても丁寧で誠実であると想像されやすいのです。

こうした清潔感は、一度意識すれば誰にでも改善できます。美容室に定期的に行く、爪をこまめに整える、靴を磨くなど、小さな習慣を積み重ねるだけで、見た目からの信頼感は格段にアップします。

姿勢が良く、動きが丁寧

姿勢は、その人の印象を大きく左右します。頼られる人は、自然と背筋が伸びていて、立ち振る舞いに落ち着きがあります。姿勢が良いだけで、「しっかりしていそう」「頼れそう」という印象を与えられるのです。

また、動きが雑でなく丁寧であることも大切です。例えば、資料を渡すときに両手でそっと差し出す、ドアを静かに閉めるなど、細かな所作にその人の人柄が表れます。こうした丁寧な動きは、「この人は人を大切にする人だな」と思わせるポイントになります。

姿勢や所作は無意識のうちに習慣化されるものですが、意識して少しずつ変えていくことも可能です。見た目の美しさ以上に、「動きの丁寧さ」は人の信頼感を大きく左右する要素なのです。

香りに気を使っている

匂いの印象はとても強く、人の記憶にも残りやすいです。信頼される人は、自分の香りにもさりげなく気を配っています。といっても、強い香水をつけるのではなく、「清潔な香り」「石けんのようなやさしい香り」を意識していることが多いです。

汗やタバコ、食べ物のにおいなど、知らないうちに人に不快感を与えている場合もあります。だからこそ、自分では気づきにくい「におい」にも気を配ることで、「近くにいても不快じゃない人」という評価につながります。

また、柔軟剤の香りや、ほんのり香るボディミストなども効果的です。過剰にならず、「さりげなさ」がポイント。香りの印象は、好印象にも逆効果にもなりやすいため、意識的に整えることが大切です。

デスクや持ち物が整っている

最後に、頼られる人の多くは、身の回りが整っています。散らかったデスク、乱雑なカバン、汚れたスマホ画面などは、それだけで「この人、大丈夫かな?」という不安を与えます。逆に、整理されたデスクや整ったファイル、きれいな道具を持っている人は、それだけで信頼感がアップします。

身の回りを整えることは、自分の思考も整理されている証拠です。急に何かを頼まれたときでも、「あ、資料ここにあります」とすぐに対応できる人は、間違いなく「次もお願いしたい」と思われる存在です。

特にビジネスの場では、見た目以上に「整っているかどうか」がその人の印象を左右します。机の上が整っている人は、仕事も丁寧で段取りが良いと感じられるのです。つまり、「整えられる人」は「信頼される人」でもあるのです。

まとめ

「あなたにお願いしたい」と自然に指名される人には、特別なスキルや派手な行動があるわけではありません。むしろ、日々の中で無意識に積み重ねている“些細な習慣”の積み重ねこそが、その人を信頼される存在にしているのです。

表情や言葉の使い方、身の回りの整え方、相手の立場に立った考え方――どれもすぐに実践できることばかりです。そして、これらを続けていくことで、「この人にお願いしたい」と思われる場面が増え、結果的にチャンスや信頼が自然と集まってくるようになります。

今回ご紹介した7つの習慣(※5カテゴリに分けて詳細に解説)は、誰でも身につけることが可能です。「なんであの人ばかり頼られるんだろう?」と感じていたなら、ぜひこの記事の内容を参考に、自分の習慣を見直してみてください。小さな変化が、大きな信頼と好印象につながっていくはずです。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://adpurasu.net/50.html/trackback